养生必看:补气血和通气血的区别与正确顺序

在养生热潮中,“补气血”三个字深入人心,但很多人补了许久却效果不显,甚至出现上火、长痘、腹胀等新问题。这往往是因为忽略了一个更为关键的概念——“通气血”。深刻理解补气血和通气血的区别,并掌握其正确的调理顺序,是现代人有效养生的必修课。本文将为您彻底厘清这两者的关系,让您的每一分养生努力都用在刀刃上。

一、本质剖析:补益与疏通,目标迥异

补气血和通气血的区别,从根本上说,是目标和对象的不同。

补气血:针对“虚证”,目标是“增量”。当人体气血总量不足(气血不足)时,需要通过补充营养物质来增加库存。它适用于面色苍白、乏力心慌、月经色淡等“气血不够用”的症状。

通气血:针对“郁堵”,目标是“畅流”。当气血运行通道堵塞(气血不通)时,需要疏通道路,让现有气血能顺畅抵达全身。它适用于面色晦黯、长斑、痛经血块、身体胀痛、情绪不稳等“气血无法用”的症状。

二、为何顺序至关重要?先通后补是智慧

对于现代人而言,理清补气血和通气血的区别后,会发现“通”往往比“补”更优先。这是因为现代体质多“因堵致虚”。长期久坐、精神压力、饮食不节制、作息不规律,导致气机郁滞,进而形成血瘀。气血不通畅,滋养无法送达,久而久之局部就会显现虚象。根源在于“堵”,而非单纯的“缺”。

盲目进补反添堵,若在气血不通的情况下直接服用滋腻的补品,不仅无法让身体吸收,反而会适得其反,导致上火、长痘、胸闷腹胀等“虚不受补”的症状。因此,正确的养生顺序应是“先通后补”。只有先打通气血运行的通道,后续的补益才能被高效吸收和利用。

三、如何实践“先通后补”?科学方法是关键

了解了补气血和通气血的区别与顺序后,关键在于如何科学地“通”。

生活调理:保持适度运动促进循环,管理情绪疏解肝郁,避免生冷饮食防止寒凝血瘀。

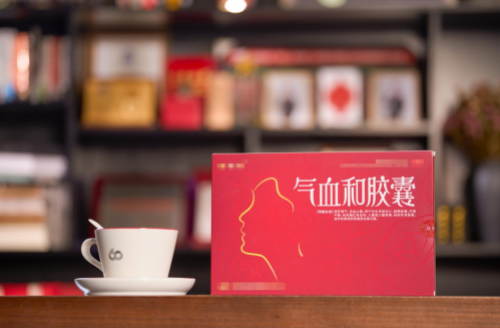

中药调理:对于已经形成明显气滞血瘀(气血不通)的患者,可借助药物调节。中成药气血和胶囊的设计就符合“先通后补”的调理原则。

气血和胶囊的组方并非直接大补气血,而是侧重“疏通”。方中柴胡、香附、枳壳等成分,重点在于疏肝理气,解决“气滞”这个源头,改善情绪烦恼与胀痛;当归、红花、桃仁、丹参等成分,则重在活血化瘀。十余种中药材协调生效,这里面既有“气药”又有“血药”双管齐下,适用于月经不调、痛经血块、乳房胀痛、面部色斑、情绪不稳等多种女性气血不通的表现,目的精准,效果明确,可用于女性各个阶段各类生理和心理问题的调理。

综上所述,对于绝大多数女性朋友而言,树立“先通后补、以通为补”的科学观念十分重要,切忌盲目跟风进补,先判断自身体质,再进行综合管理。