脑内腔隙性梗塞怎么回事,怎么办

脑内腔隙性梗塞可能由高血压、糖尿病、高脂血症、动脉粥样硬化、小动脉闭塞等原因引起,可通过控制基础疾病、抗血小板治疗、改善微循环、康复训练、定期随访等方式治疗。

1、高血压

长期未控制的高血压会导致脑内小动脉壁增厚和玻璃样变,进而引发腔隙性梗塞。患者可能出现轻微肢体无力或麻木,通常无意识障碍。治疗需遵医嘱使用苯磺酸氨氯地平片、缬沙坦胶囊等降压药物,同时限制钠盐摄入并监测血压。

2、糖尿病

糖尿病引起的微血管病变可导致穿支动脉闭塞,形成直径小于15毫米的腔隙灶。典型表现为单纯运动性轻偏瘫,可能伴有血糖波动。应在内分泌科指导下使用盐酸二甲双胍缓释片、阿卡波糖片控制血糖,配合低糖饮食和适度运动。

3、高脂血症

血脂异常加速动脉硬化进程,促使脂质沉积在小动脉壁形成斑块。常见症状包括构音障碍-手笨拙综合征,血液检查显示低密度脂蛋白胆固醇升高。治疗需联合阿托伐他汀钙片、非诺贝特胶囊等调脂药,并减少动物内脏摄入。

4、动脉粥样硬化

颈动脉或颅内大动脉粥样硬化斑块脱落可能堵塞远端小血管。临床表现多为单纯感觉障碍,颈部血管超声可见斑块形成。除使用阿司匹林肠溶片预防血栓外,必要时需行颈动脉内膜剥脱术。

5、小动脉闭塞

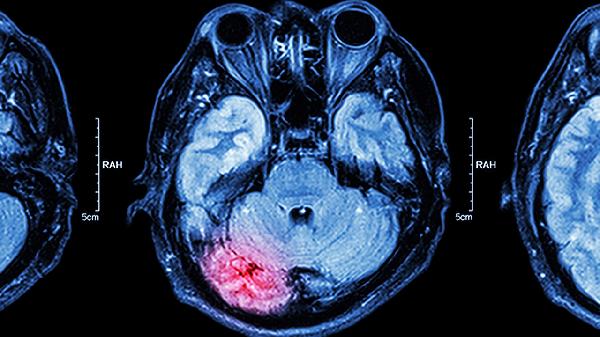

长期吸烟或高龄导致的小动脉纤维化可直接引发腔隙性梗塞。多表现为共济失调性轻偏瘫,头部MRI显示基底节区点状病灶。可选用尼莫地平片改善脑循环,配合戒烟和银杏叶提取物注射液辅助治疗。

腔隙性梗塞患者应保持低盐低脂饮食,每日食盐摄入不超过5克,食用油控制在25-30克。每周进行3-5次有氧运动如快走或游泳,每次30分钟。定期复查头部CT或MRI监测病灶变化,出现新发头晕或肢体麻木需及时神经科就诊。睡眠时保持头部抬高15-20度,有助于改善脑部血液循环。注意避免突然改变体位导致直立性低血压,起床时应遵循"三个半分钟"原则。