引起下消化道出血的原因有哪些

引起下消化道出血的原因主要有痔疮、肠息肉、溃疡性结肠炎、结肠癌、肠血管畸形等。

1、痔疮

痔疮是直肠末端静脉丛曲张形成的团块,排便时粪便摩擦可能导致痔核表面黏膜破损出血。血液通常呈鲜红色且附着于粪便表面,可能伴有肛门疼痛或坠胀感。轻度出血可通过高纤维饮食改善,反复出血需遵医嘱使用马应龙麝香痔疮膏、太宁复方角菜酸酯栓等药物,严重者需行痔切除术。

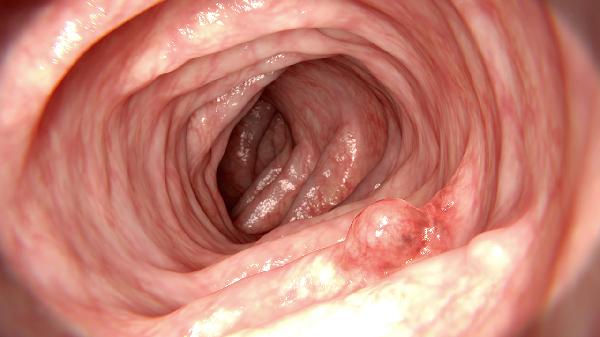

2、肠息肉

肠息肉是肠黏膜向肠腔突出的赘生物,表面血管破裂会导致间歇性便血,可能伴随腹痛或排便习惯改变。腺瘤性息肉有癌变风险,确诊后通常需在内镜下切除,术后需定期复查肠镜。日常需减少红肉摄入,增加膳食纤维预防复发。

3、溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎属于慢性非特异性肠道炎症,病变多累及直肠和乙状结肠。患者会出现黏液脓血便伴里急后重,急性期可能发热。治疗需遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、氢化可的松琥珀酸钠注射液控制炎症,重度患者需考虑全结肠切除术。

4、结肠癌

结肠癌肿瘤组织坏死侵蚀血管会导致暗红色血便,常伴有消瘦、肠梗阻等症状。左半结肠癌更易出现显性出血。确诊后根据分期选择根治性手术配合化疗,如卡培他滨片、奥沙利铂注射液等药物。40岁以上人群应定期进行粪便隐血筛查。

5、肠血管畸形

肠血管畸形是黏膜下血管发育异常形成的病变,好发于右半结肠。出血常表现为无痛性间歇性黑便或鲜血便,贫血症状较明显。可通过内镜下电凝或氩离子凝固术治疗,广泛病变需行肠段切除术。术后需长期补充铁剂纠正贫血。

出现下消化道出血症状时应记录出血频率和粪便性状,避免剧烈运动加重出血。饮食需选择低渣易消化的食物如米粥、嫩豆腐,忌食辛辣刺激及坚硬食物。所有止血药物均需在医生指导下使用,出血量大或伴随晕厥需立即急诊处理。定期胃肠镜检查有助于早期发现病因,尤其是有家族史或长期便秘的高危人群。