下消化道出血需要做什么检查

下消化道出血通常需要做粪便隐血试验、结肠镜检查、腹部CT血管造影、小肠镜检查、胶囊内镜检查等检查。下消化道出血可能与痔疮、结肠息肉、溃疡性结肠炎、克罗恩病、肠血管畸形等因素有关,建议及时就医明确病因。

1、粪便隐血试验

粪便隐血试验是初步筛查下消化道出血的常用方法,通过检测粪便中是否存在肉眼不可见的血液来判断出血情况。该检查操作简便无创,适用于轻度出血或间歇性出血的患者。若结果为阳性,需进一步结合其他检查明确出血部位和原因。检查前应避免食用动物血制品或某些药物,以免干扰结果准确性。

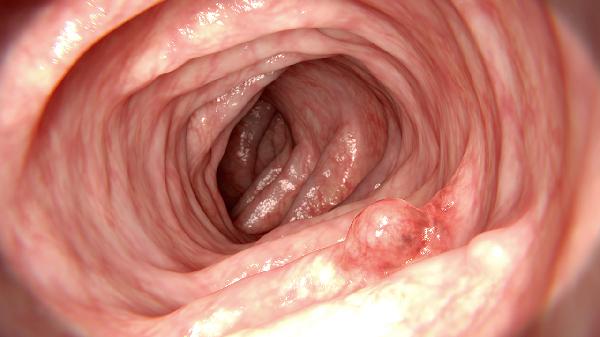

2、结肠镜检查

结肠镜检查可直接观察直肠至回盲部的黏膜病变,是诊断下消化道出血的重要方式。检查可发现结肠息肉、溃疡、肿瘤等出血病灶,同时能进行活检或止血治疗。检查前需严格清洁肠道,过程中可能引起腹胀不适。对于急性大量出血或肠梗阻患者需谨慎选择,必要时可在出血稳定后实施。

3、腹部CT血管造影

腹部CT血管造影能清晰显示肠系膜血管的解剖结构和异常改变,适用于怀疑血管畸形或肿瘤导致的出血。该检查可快速定位活动性出血点,对血管发育异常、动脉瘤等诊断价值较高。需静脉注射造影剂,肾功能不全者需评估风险。检查辐射量较高,孕妇应避免。

4、小肠镜检查

小肠镜检查可探查传统结肠镜无法到达的小肠段,对不明原因消化道出血具有独特优势。分为经口和经肛双气囊小肠镜两种入路方式,能发现小肠溃疡、血管病变、肿瘤等病灶。检查耗时长且需要专业设备,通常在其他检查阴性时采用。术前需严格禁食,可能需全身麻醉。

5、胶囊内镜检查

胶囊内镜检查通过吞咽微型摄像胶囊,无创获取全小肠图像,适用于常规检查未明确的隐匿性出血。患者佩戴记录设备后胶囊随胃肠蠕动自然排出,可观察到黏膜糜烂、血管扩张等病变。禁忌于肠道狭窄或梗阻患者,检查后需确认胶囊排出。图像分析耗时较长,发现病变后仍需其他检查确认。

发生下消化道出血时应立即停止剧烈运动,保持卧床休息。出血期间建议暂时禁食或选择流质饮食,避免粗糙、刺激性食物加重黏膜损伤。可适量饮用温盐水补充电解质,但禁止自行服用止血药物。记录出血次数、量及粪便性状,就医时详细告知医生。长期出血患者需注意补充铁剂预防贫血,定期复查血红蛋白水平。保持规律作息和适度运动有助于改善肠道血液循环,降低复发风险。