先天性脑积水三十多年没症状

先天性脑积水三十多年未出现症状可能与脑脊液循环代偿机制建立、非进展性脑积水类型有关。脑积水长期无症状需考虑代偿性静止期、导水管狭窄稳定型、低压性脑积水、脑脊液吸收通路部分开放、脑室系统适应性扩张等因素。

1、代偿性静止期

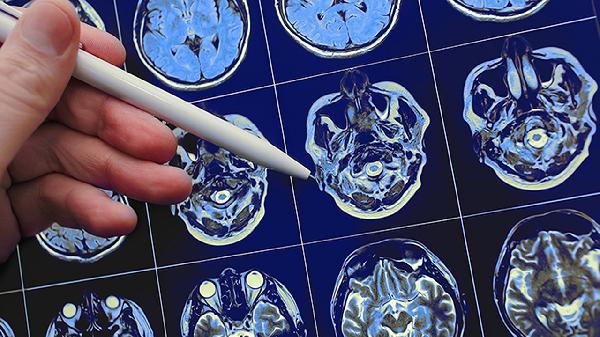

部分先天性脑积水患者在婴幼儿期建立脑脊液循环代偿机制后,脑室扩张速度与颅骨发育达成平衡。这类患者脑脊液分泌与吸收形成动态平衡,颅内压维持在正常范围,故终身不出现头痛、呕吐等典型症状。建议定期通过头颅核磁共振监测脑室变化。

2、导水管狭窄稳定型

中脑导水管先天性狭窄若未完全闭塞,可能形成缓慢但稳定的脑脊液流动。这种不完全梗阻使脑脊液压力梯度维持在临界值以下,脑室呈轻度对称性扩张但不继续进展。需注意此类患者存在代偿机制突然失效风险。

3、低压性脑积水

脑脊液分泌减少型脑积水表现为脑室扩张但颅内压正常或偏低,常见于蛛网膜颗粒吸收功能亢进或脉络丛分泌不足。患者可能仅表现为头围略大,但神经系统检查无异常。此类情况通常无须干预,但需排除正常压力脑积水。

4、吸收通路部分开放

部分患者存在脑脊液旁路吸收途径,如通过神经根周围间隙代偿性增加吸收。这种解剖变异使得即使存在脑室系统扩张,脑脊液循环仍能维持基本功能。建议完善脑脊液电影成像检查评估吸收通路状态。

5、脑室适应性扩张

婴幼儿期缓慢进展的脑积水可能引起脑室壁弹性重塑,脑实质逐渐适应扩张状态而不产生压迫症状。此类患者脑室周围常无间质性水肿,白质纤维束发生适应性位移而非断裂,故认知功能可保持正常。

对于长期无症状的先天性脑积水患者,建议每两年进行一次神经系统评估和影像学复查,重点观察步态、排尿功能及认知变化。日常生活中应避免头部剧烈撞击,控制高血压等可能影响脑血流灌注的因素。若突然出现头痛加剧、视力模糊或意识改变,需立即就医排除代偿机制失代偿可能。饮食方面注意补充富含卵磷脂和欧米伽3脂肪酸的食物,有助于维持神经细胞膜稳定性。