做完CTA为什么还要做DSA

CTA检查后仍需进行DSA检查的主要原因是CTA对微小血管病变的显示存在局限,DSA能提供更高分辨率的动态血流影像。临床决策需结合CTA初步筛查结果、DSA精准诊断需求、患者血管条件、病变复杂程度、治疗方式选择等五方面因素综合判断。

1、血管显像精度差异

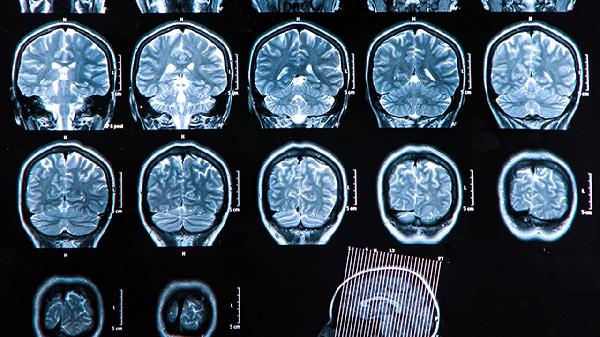

CTA通过三维重建显示血管结构,但对直径小于2毫米的血管分支或轻度狭窄可能漏诊。DSA采用实时X线透视技术,空间分辨率可达0.2毫米,能清晰显示血管内膜不规则改变、侧支循环等细微病变。尤其在脑血管痉挛、动脉瘤子囊等病变评估中具有不可替代性。

2、血流动力学评估

CTA仅能提供静态血管形态学图像,DSA可动态观察对比剂在血管内的流动过程。这对判断血管狭窄后血流代偿情况、动静脉畸形引流静脉早显现象、肿瘤异常染色等具有重要价值。介入治疗前必须通过DSA确认病变的血流动力学特征。

3、钙化伪影干扰

血管壁严重钙化会在CTA图像上产生星芒状伪影,导致管腔狭窄程度被高估。DSA通过多角度投照能有效鉴别钙化斑块与真实狭窄,避免过度治疗。冠状动脉介入前常规需DSA确认钙化病变的可扩张性。

4、治疗导航需求

DSA设备具备实时引导功能,可同步进行血管内介入操作。支架植入、弹簧圈栓塞等治疗需在DSA监控下完成。CTA作为筛查工具无法提供治疗过程中的动态影像反馈,这是许多病例必须进行DSA的根本原因。

5、辐射剂量控制

CTA检查辐射剂量相对固定,DSA可根据实际需要调整透视时间和范围。对于需要多次复查的病例,医生可能选择先做低剂量CTA筛查,再针对性进行局部DSA检查,这种分步策略能有效降低总体辐射暴露。

两种检查手段在临床应用中形成优势互补。CTA无创快捷适合初筛,DSA精准动态利于确诊和治疗。患者应充分理解检查必要性,检查前需告知医生过敏史和肾功能情况。配合完成碘过敏试验,检查后适量饮水促进对比剂排泄。特殊人群如孕妇、甲亢患者需提前评估风险,肾功能不全者可能需要水化治疗。遵循医嘱完善相关检查对疾病精准诊疗至关重要。