可逆性脑血管收缩综合征诊断要点

可逆性脑血管收缩综合征的诊断主要依据典型临床表现、影像学特征及排除其他疾病,关键诊断要点包括突发雷击样头痛、脑血管造影显示串珠样改变、症状在12周内自行缓解。

1、典型头痛:

90%患者以突发剧烈雷击样头痛为首发症状,疼痛程度可达10级,多位于枕部或全头部,常因咳嗽、弯腰等动作诱发。这种头痛具有特征性时间模式,多在1小时内达到峰值,需与蛛网膜下腔出血鉴别。头痛发作期间可能伴随恶心呕吐、畏光等植物神经症状。

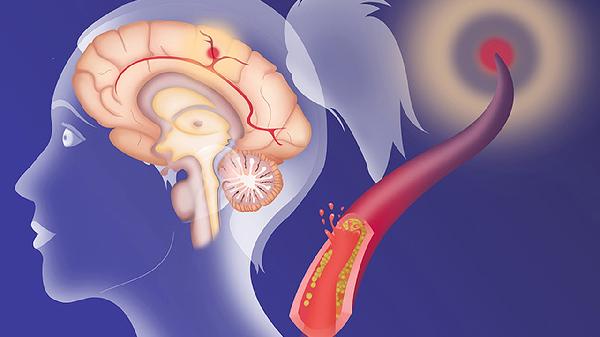

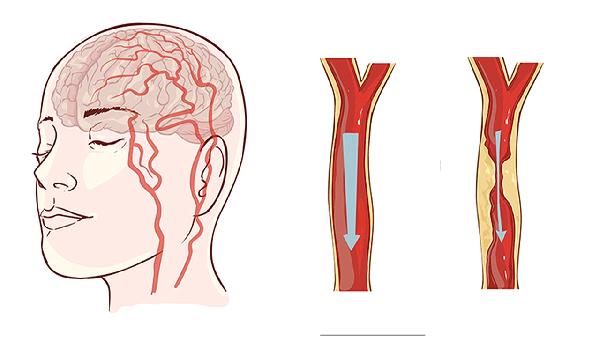

2、血管造影特征:

数字减影血管造影或MR血管成像可见脑动脉多节段性狭窄与扩张交替出现的串珠样改变,主要累及大脑中动脉、基底动脉等中等管径血管。动态观察可见血管异常在1-3个月内逐渐恢复正常,这是区别于动脉炎的重要特征。CT血管成像可作为快速筛查手段。

3、排除性诊断:

必须排除动脉瘤破裂、中枢神经系统血管炎、动脉夹层等器质性疾病。需进行脑脊液检查排除蛛网膜下腔出血,炎症指标检测排除血管炎,必要时行血管壁MRI鉴别动脉夹层。药物史采集需重点关注近期血管收缩剂使用情况。

4、病程自限性:

临床症状和血管异常通常在12周内自发缓解,这是诊断的核心标准之一。部分患者可能出现可逆性后部脑病综合征表现,如视力障碍、癫痫发作,但影像学异常随血管痉挛解除而消失。病程超过3个月需重新评估诊断。

5、诱发因素识别:

50%病例存在明确诱因,包括产后状态、血管活性药物使用、血容量不足等。妊娠相关病例多发生在产后1周内,药物诱发者常见于含麻黄碱制剂、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂等用药后。明确诱因有助于支持诊断。

确诊患者应避免剧烈运动和血管收缩物质摄入,保持充足水分摄入。急性期可考虑钙通道阻滞剂治疗,但需监测血压变化。建议进行为期3个月的神经功能随访,复查血管影像确认病变逆转。日常生活中需注意记录头痛发作特征,避免已知诱发因素,如出现意识障碍或新发神经缺损症状应立即就医。规律有氧运动和地中海饮食模式可能有助于血管功能恢复。