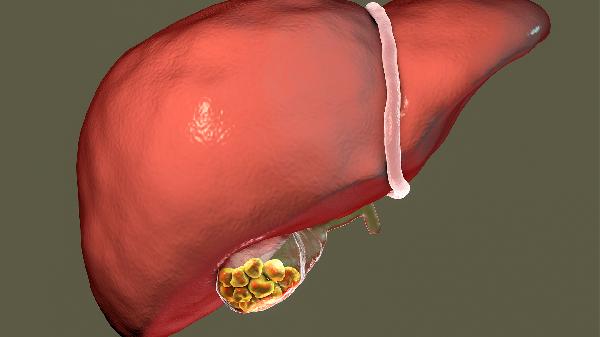

胆囊切除术后吃完饭后腹部绞痛

胆囊切除术后饭后腹部绞痛通常由胆道功能紊乱、胆汁排泄异常、消化功能代偿不足、术后粘连或胆总管结石等因素引起,可通过饮食调整、药物治疗、物理治疗、定期复查及必要时手术干预等方式缓解。

1、胆道功能紊乱:

胆囊切除后,胆汁直接由肝脏持续排入肠道,缺乏胆囊的储存浓缩功能。进食后胆汁分泌与食物消化不同步,可能引发胆总管痉挛性收缩,表现为右上腹绞痛。建议采用低脂少食多餐方式,必要时遵医嘱使用解痉药物如消旋山莨菪碱缓解症状。

2、胆汁排泄异常:

术后胆管压力变化可能导致胆汁淤积或逆流,刺激肠道引发疼痛。典型症状为餐后30分钟内出现持续性胀痛,可能伴随肩背部放射痛。超声检查可评估胆管扩张情况,熊去氧胆酸等利胆药物可改善胆汁流动性。

3、消化功能代偿:

脂肪消化需要胆汁乳化,术后早期胰脂肪酶分泌不足时,未消化的脂肪可能刺激肠道蠕动亢进,产生痉挛性腹痛。建议选择中链脂肪酸(如椰子油)替代部分食用油,补充胰酶制剂如胰酶肠溶胶囊辅助消化。

4、术后组织粘连:

手术创面愈合过程中形成的纤维粘连可能牵拉肠管或神经,尤其在饱餐后肠管蠕动增强时诱发牵扯痛。疼痛多呈定位不明确的隐痛,热敷或适度活动可缓解,顽固性粘连需考虑腹腔镜松解术。

5、胆总管结石:

约5%-15%患者术后可能发生胆总管残余结石或新生结石,结石移动可引发胆绞痛,疼痛剧烈且常伴黄疸。磁共振胰胆管造影(MRCP)可明确诊断,内镜下逆行胰胆管造影(ERCP)取石是首选治疗方案。

术后3-6个月是消化系统功能重建关键期,需严格保持每日脂肪摄入量低于40克,优先选择蒸煮炖等低温烹饪方式。建议每餐搭配100-150克水煮蔬菜促进胆汁利用,避免洋葱、蒜薹等产气食物。餐后30分钟进行散步等低强度活动有助于胆汁排空,疼痛发作时可尝试膝胸卧位缓解压力。定期复查肝功能及腹部超声,若疼痛持续加重或出现发热、陶土样大便等警示症状需立即就医。