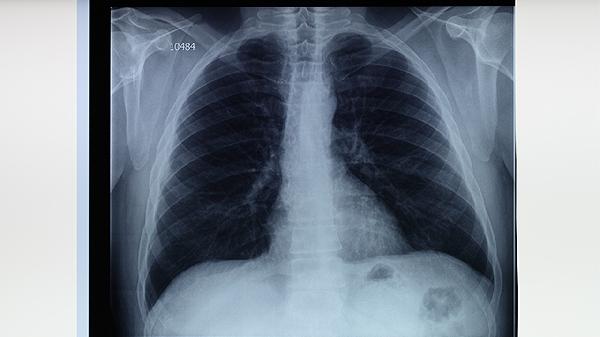

肺结核治愈后CT影像报告会怎么显示

肺结核治愈后CT影像报告通常显示病灶纤维化、钙化或索条状阴影,可能伴随胸膜增厚或肺门淋巴结缩小。主要表现包括陈旧性结核灶、无活动性炎症征象、肺组织修复痕迹、支气管扩张改善、纵隔结构复位。

1、陈旧性结核灶:

治愈后CT常见高密度钙化结节或斑点状阴影,代表结核分枝杆菌被完全杀灭后遗留的矿物质沉积。钙化灶直径通常小于3厘米,边界清晰,周围无渗出性改变,提示疾病已进入生物学治愈阶段。

2、无活动性炎症:

治愈标准需满足病灶周围无磨玻璃样渗出影、树芽征或空洞壁增厚等急性期表现。增强扫描显示病灶无强化,支气管镜检无结核菌检出,这与活动期肺结核的"云雾状"浸润影形成鲜明对比。

3、肺组织修复:

可见条索状纤维瘢痕替代原有干酪样坏死区,肺纹理呈放射状排列。严重者可出现牵拉性支气管扩张或肺容积缩小,但通气功能检查显示这些结构改变多属于代偿性适应。

4、胸膜改变:

约60%治愈病例遗留局限性胸膜增厚或粘连,常见于肋膈角变钝。胸膜钙化呈蛋壳样改变时需与尘肺鉴别,这种改变通常不影响肺功能且无需特殊处理。

5、纵隔复位:

治疗前肿大的肺门淋巴结可缩小至1厘米以下,淋巴结钙化呈爆米花样特征性表现。纵隔移位患者可见气管、心脏位置逐渐恢复正常解剖关系。

建议治愈后每6-12个月复查低剂量CT监测病灶变化,日常注意补充优质蛋白和维生素A/D增强呼吸道防御能力。适度进行有氧运动如游泳或快走可改善肺顺应性,但需避免高原旅行或潜水等可能诱发肺气压伤的活动。居住环境保持通风干燥,接触粉尘作业时佩戴防护口罩,出现持续咳嗽或体重下降需及时排查复发可能。