肝胆湿热和肝火旺有什么区别

肝胆湿热与肝火旺是两种常见的中医证型,主要区别在于病因、症状及治疗方向。肝胆湿热多由湿邪与热邪交织引发,表现为口苦、黄疸、阴部潮湿;肝火旺则因情志不畅或阴虚阳亢导致,常见目赤、头痛、易怒。两者在治疗上分别侧重清热利湿与平肝泻火。

1、病因差异:

肝胆湿热多因外感湿热或饮食肥甘厚味,导致湿热蕴结肝胆经络,常伴随脾胃运化失调。肝火旺则主要与长期情绪压抑、熬夜耗伤阴液相关,造成肝阳上亢或气郁化火,属于内伤七情范畴。

2、核心症状:

肝胆湿热典型表现为舌苔黄腻、小便黄赤、胁肋胀痛及皮肤巩膜黄染(黄疸)。肝火旺则以头胀痛、面红目赤、急躁易怒为特征,严重时可出现耳鸣如潮或咯血。

3、舌脉特征:

肝胆湿热患者舌质红而舌苔厚腻泛黄,脉象多滑数或弦滑。肝火旺者舌边尖红绛、苔薄黄干燥,脉象弦数有力,部分患者可见舌体颤动。

4、治疗原则:

肝胆湿热需清热利湿,常用龙胆泻肝汤、茵陈蒿汤等方剂,配合薏苡仁、赤小豆等利湿食材。肝火旺治疗以清肝泻火为主,代表方剂有当归龙荟丸、天麻钩藤饮,可辅以菊花、夏枯草等清肝之物。

5、并发症倾向:

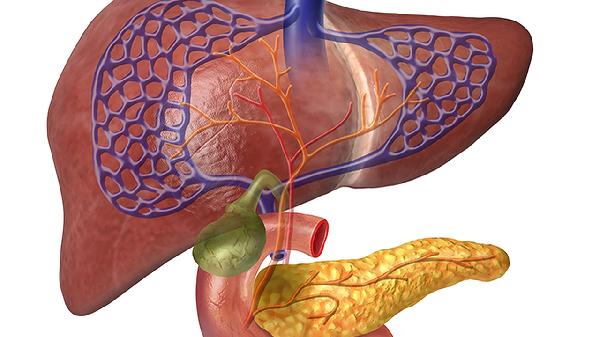

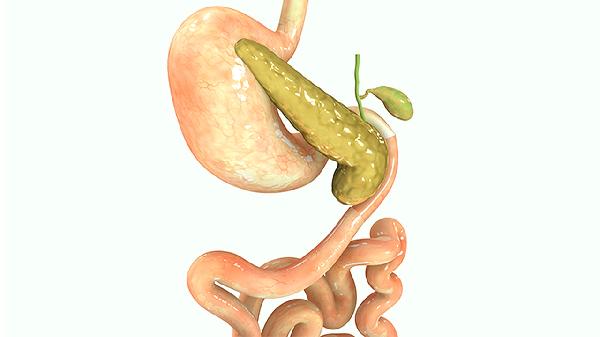

肝胆湿热易诱发胆囊炎、胆石症等器质性疾病,女性可能出现带下黄稠。肝火旺长期未控可能发展为高血压、失眠等心脑血管相关病症,或引发目赤肿痛等五官科病变。

日常调理需注意区分:肝胆湿热者应避免油腻辛辣食物,适量食用冬瓜、绿豆等利湿食材,保持居住环境干燥通风。肝火旺人群需调节情绪压力,保证充足睡眠,可饮用决明子茶或按摩太冲穴。若症状持续加重或出现高热、剧烈腹痛等急症,应及时就医进行肝功能检测或超声检查,排除器质性病变。中医调理期间需定期复诊,根据体质变化调整用药方案。