婴儿先天性肾衰竭怎么回事

婴儿先天性肾衰竭可能由遗传因素、肾脏发育异常、尿路梗阻、代谢性疾病及母体感染等因素引起,可通过药物治疗、透析治疗、手术治疗、营养支持及定期监测等方式干预。

1、遗传因素:

部分先天性肾衰竭与基因突变有关,如常染色体隐性多囊肾、Alport综合征等遗传性肾病。这类患儿需通过基因检测明确诊断,治疗上以延缓肾功能恶化为目标,可能需使用血管紧张素转换酶抑制剂类药物控制蛋白尿,严重时需考虑肾移植。

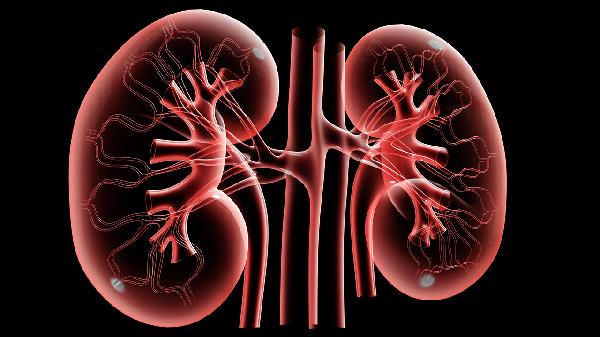

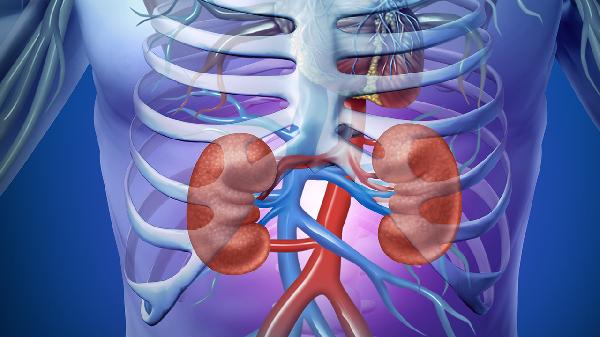

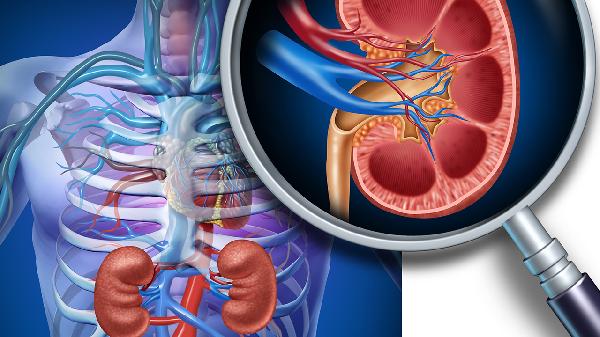

2、肾脏发育异常:

肾脏发育不全或结构畸形如肾发育不良、马蹄肾等可导致肾功能障碍。此类患儿常合并泌尿系统其他畸形,表现为少尿、电解质紊乱。早期可通过超声筛查发现,轻度病例需密切监测肾功能,重度者需手术重建尿路或透析支持。

3、尿路梗阻:

后尿道瓣膜、输尿管狭窄等梗阻性疾病会引起肾积水,长期压迫导致肾实质损伤。患儿可能出现排尿困难、反复尿路感染。解除梗阻是关键,需通过尿道成形术、输尿管再植术等手术治疗,术后需预防性使用抗生素。

4、代谢性疾病:

高草酸尿症、胱氨酸病等代谢缺陷可造成肾小管间质损伤。这类疾病多伴随生长发育迟缓、酸中毒,需通过血液生化及基因检测确诊。治疗需限制特定营养物质摄入,补充碱化剂,严重者需肝肾联合移植。

5、母体感染:

妊娠期风疹病毒、巨细胞病毒感染可能干扰胎儿肾脏发育。患儿除肾功能异常外,常合并听力视力障碍。需进行病毒血清学检查,治疗以对症支持为主,包括纠正水电解质失衡、控制高血压,必要时进行腹膜透析。

先天性肾衰竭患儿需严格限制高钾高磷饮食,母乳喂养者母亲应低盐低蛋白饮食。定期监测身高体重、血压及血肌酐变化,接种疫苗需避开免疫抑制期。康复阶段可进行轻柔抚触促进发育,避免使用肾毒性药物,每3-6个月复查肾脏超声及肾功能。出现呕吐、抽搐等危急症状需立即就医。