下消化道出血病因有哪些 下消化道出血的3个病因剖析

下消化道出血病因主要有痔疮、肠息肉、结肠癌等。下消化道出血通常表现为便血、腹痛、贫血等症状,可能与血管异常、炎症刺激、肿瘤生长等因素有关。

1、痔疮

痔疮是肛门周围静脉丛曲张形成的团块,排便时摩擦可能导致血管破裂出血。常见诱因包括长期便秘、久坐、妊娠腹压增高等。典型症状为便后滴血或厕纸带血,血液呈鲜红色且不与粪便混合。急性期可遵医嘱使用马应龙麝香痔疮膏、太宁复方角菜酸酯栓等外用药缓解症状严重者需考虑胶圈套扎术或痔切除术。

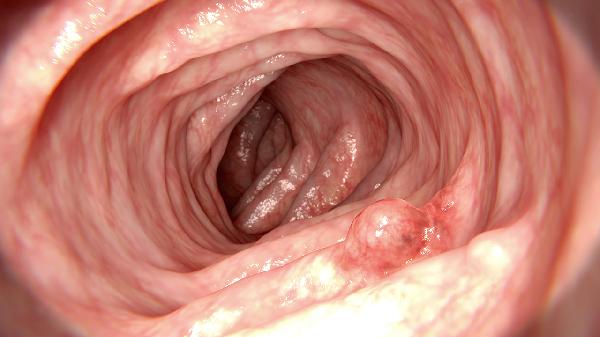

2、肠息肉

肠息肉是肠黏膜表面突起的赘生物,好发于直肠和乙状结肠。腺瘤性息肉受粪便摩擦易引发表面糜烂出血,血液多附着于粪便表面。发病与高脂饮食、遗传因素相关,部分可能恶变为腺癌。结肠镜检查可明确诊断,较小息肉可在内镜下切除,较大息肉需行肠段切除术。术后需定期复查防止复发。

3、结肠癌

结肠癌肿瘤组织血供丰富且质地脆弱,坏死脱落时会导致持续暗红色血便,常伴有排便习惯改变、肠梗阻等症状。危险因素包括家族史、溃疡性结肠炎慢性炎症等。确诊需依赖肠镜活检,早期可行腹腔镜根治术,中晚期需结合放化疗。术后需监测癌胚抗原水平并补充铁剂纠正贫血。

出现下消化道出血应记录出血频率和粪便性状,避免摄入辛辣刺激食物加重肠道黏膜损伤。建议增加20-30克膳食纤维摄入促进肠道蠕动,适量补充动物肝脏、菠菜等富铁食物。出血期间禁止剧烈运动防止腹压骤增,卧床时抬高下肢改善静脉回流。若出血伴随持续腹痛或晕厥需立即急诊处理,慢性出血患者每半年需完成一次肠镜筛查。