肉芽肿性血管炎是怎么引起的

肉芽肿性血管炎可能由遗传因素、感染因素、环境因素、免疫异常、药物因素等原因引起,可通过糖皮质激素治疗、免疫抑制剂治疗、生物靶向治疗、血浆置换、手术治疗等方式干预。

1、遗传因素

部分患者存在HLA-DPB1等基因变异,可能增加发病概率。这类患者通常伴有鼻窦炎、听力下降等耳鼻喉症状。临床需通过基因检测辅助诊断,治疗以控制症状为主,可遵医嘱使用醋酸泼尼松片、环磷酰胺片、甲氨蝶呤片等药物。

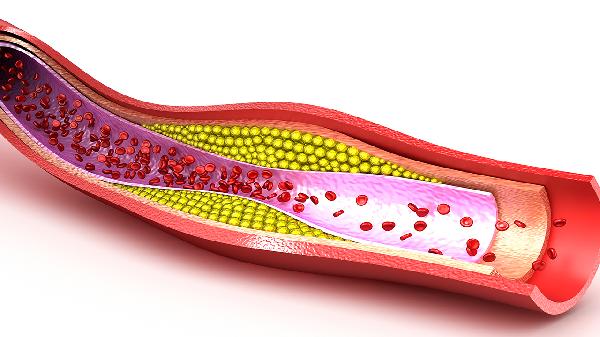

2、感染因素

金黄色葡萄球菌等病原体持续感染可能诱发异常免疫反应。患者常见发热、体重下降等全身症状,可能伴随皮肤紫癜。需进行病原学检查,在抗感染基础上联合使用注射用甲泼尼龙、硫唑嘌呤片、利妥昔单抗注射液等控制血管炎症。

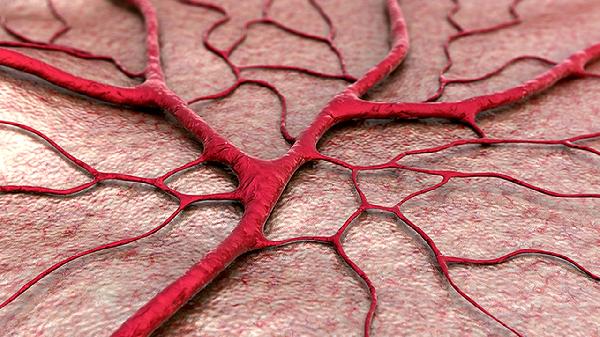

3、环境因素

长期接触硅尘或有机溶剂可能损伤血管内皮细胞。此类患者多出现咳嗽、咯血等呼吸道症状。建议脱离污染环境,配合雾化吸入布地奈德混悬液,联合口服吗替麦考酚酯胶囊、托珠单抗注射液等调节免疫功能。

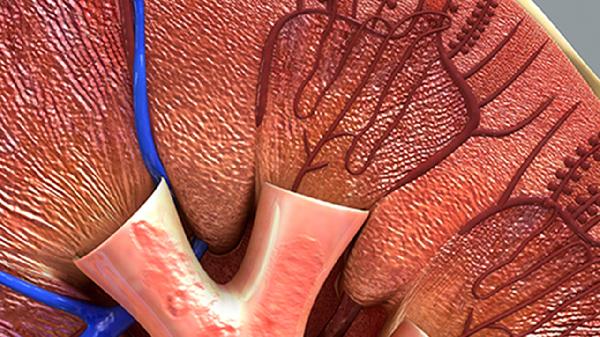

4、免疫异常

抗中性粒细胞胞浆抗体异常产生会导致血管壁炎症坏死。典型表现为血尿、蛋白尿等肾脏损害。需通过ANCA检测确诊,常用注射用环磷酰胺联合醋酸泼尼松龙片诱导缓解,后期改用他克莫司胶囊维持治疗。

5、药物因素

丙硫氧嘧啶等药物可能诱发血管炎性反应。患者可能出现关节痛、肌痛等运动系统症状。需立即停用可疑药物,采用静脉注射用人免疫球蛋白冲击治疗,严重时需联合使用环孢素软胶囊、贝利尤单抗注射液等生物制剂。

患者应保持低盐优质蛋白饮食,避免腌制食品及高嘌呤食物。注意口腔鼻腔清洁,使用生理盐水定期漱口。冬季做好呼吸道防护,外出佩戴口罩。适度进行太极拳等低强度运动,监测血压及尿量变化。严格遵医嘱用药,不可自行调整激素剂量,定期复查血常规、肾功能等指标。出现新发皮疹、血尿或呼吸困难时需立即就医。