血清阴性脊柱关节病的病理改变有什么

血清阴性脊柱关节病的病理改变主要包括附着点炎、滑膜炎、骨侵蚀与新骨形成、韧带骨赘及脊柱强直等。这类疾病以中轴关节和肌腱端炎症为核心特征,病理进程涉及免疫异常介导的慢性炎症反应与骨代谢失衡。

1、附着点炎

肌腱、韧带或关节囊在骨附着点处的炎症是早期特征性改变。炎性细胞浸润导致局部水肿和纤维组织增生,常见于跟腱、足底筋膜等部位,临床表现为附着点压痛和肿胀。病理可见淋巴细胞和浆细胞浸润,伴随胶原纤维断裂。非甾体抗炎药如塞来昔布胶囊、双氯芬酸钠缓释片可缓解症状,严重者需使用肿瘤坏死因子拮抗剂如注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白。

2、滑膜炎

关节滑膜出现淋巴细胞和巨噬细胞浸润,血管翳形成可侵蚀软骨下骨,多见于髋关节和膝关节。滑膜增生肥厚导致关节肿胀僵硬,炎症反复发作可引发关节间隙狭窄。甲氨蝶呤片、柳氮磺吡啶肠溶片等抗风湿药能控制滑膜炎症,生物制剂如阿达木单抗注射液对中重度活动期患者效果显著。

3、骨侵蚀与新骨形成

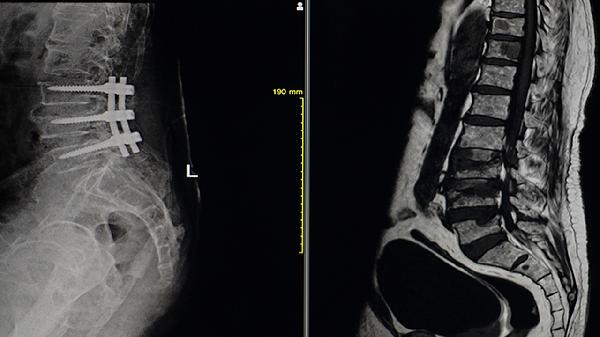

破骨细胞活化导致关节边缘骨侵蚀,同时成骨细胞异常增殖引发新骨形成,这种矛盾现象是影像学上"韧带骨赘"的基础。骶髂关节早期可见软骨下骨硬化,晚期出现关节面虫蚀样破坏。碳酸钙D3片联合阿仑膦酸钠片可调节骨代谢,抑制病理性骨重建。

4、韧带骨赘

椎体边缘韧带钙化形成垂直生长的骨赘,最终连接相邻椎体形成"竹节样脊柱"。此过程始于炎症刺激下的异位骨化,伴随转化生长因子-β信号通路激活。早期使用非甾体抗炎药如洛索洛芬钠片可延缓骨赘进展,物理治疗维持脊柱活动度至关重要。

5、脊柱强直

晚期出现椎间盘纤维环钙化和椎间关节骨性融合,导致脊柱呈"管状"改变。炎症反复发作促使椎旁软组织骨化,胸椎后凸畸形和颈椎活动受限常见。康复训练需持续进行,严重畸形者需行脊柱截骨矫形术,围手术期需评估心血管和呼吸系统受累情况。

患者应保持规律低强度运动如游泳、瑜伽以维持关节活动度,避免长期卧床加重强直。饮食需保证钙和维生素D摄入,戒烟可降低呼吸道并发症风险。定期监测C反应蛋白和血沉评估炎症活动度,每年进行脊柱X线或磁共振检查追踪病情进展。出现新发关节肿痛或视力异常需及时复诊调整治疗方案。