宝宝中性粒细胞百分比偏高的原因

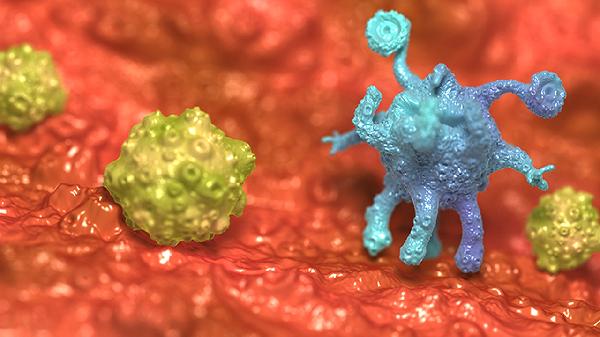

宝宝中性粒细胞百分比偏高可能与感染、应激反应、药物影响、血液疾病、生理性波动等因素有关。中性粒细胞是白细胞的一种,其比例升高通常提示体内存在炎症或免疫反应,需结合临床表现和其他检查综合判断。

1.感染

细菌感染是导致中性粒细胞百分比偏高的常见原因。当宝宝发生呼吸道感染、尿路感染或皮肤化脓性感染时,中性粒细胞会增多以对抗病原体。此时可能伴随发热、局部红肿等症状。医生可能建议使用头孢克洛干混悬剂、阿莫西林颗粒等抗生素治疗,同时需监测血常规变化。

2.应激反应

剧烈哭闹、外伤、手术或疫苗接种后,宝宝可能出现一过性中性粒细胞升高。这种应激性反应通常无需特殊处理,待刺激因素消除后数值可逐渐恢复正常。家长应注意观察宝宝精神状态,避免过度紧张。

3.药物影响

糖皮质激素类药物如醋酸泼尼松片、地塞米松片等可能引起中性粒细胞百分比暂时性增高。若宝宝近期使用过这类药物,需告知医生以协助判断。通常停药后血象可恢复,无须针对血象变化额外用药。

4.血液疾病

少数情况下,中性粒细胞持续偏高可能与骨髓增殖性疾病有关,如幼年型粒单核细胞白血病。这类疾病常伴有肝脾肿大、异常血细胞增多等表现,需通过骨髓穿刺确诊。确诊后可能需要羟基脲片等药物治疗或造血干细胞移植。

5.生理性波动

新生儿及婴幼儿中性粒细胞比例本身高于成人,剧烈运动、饱餐后也可能出现短暂升高。这种生理性波动通常在复查时可恢复正常范围。家长无须过度干预,但需遵医嘱定期复查血常规。

发现宝宝中性粒细胞百分比偏高时,家长应记录伴随症状如发热持续时间、饮食情况等,避免擅自使用抗生素。保证充足休息和均衡营养,适当增加温开水摄入有助于代谢。若数值持续异常或伴有精神萎靡、反复发热等症状,需及时儿科就诊完善C反应蛋白、血培养等检查。日常注意手卫生和环境卫生,减少感染风险。