特发性嗜酸性粒细胞增多症是怎么回事

特发性嗜酸性粒细胞增多症可能由遗传因素、寄生虫感染、过敏反应、自身免疫性疾病、血液系统肿瘤等原因引起,可通过抗寄生虫治疗、糖皮质激素治疗、免疫调节治疗、靶向药物治疗、骨髓移植等方式干预。

1、遗传因素

部分患者存在家族性嗜酸性粒细胞增多症病史,可能与特定基因突变有关。这类患者通常表现为持续性外周血嗜酸性粒细胞计数升高,可能伴随皮肤瘙痒或轻度肝脾肿大。建议有家族史者定期监测血常规,必要时进行基因检测。临床可选用泼尼松片、甲氨蝶呤片等免疫抑制剂控制症状,但需严格遵循医嘱调整用药方案。

2、寄生虫感染

蛔虫、钩虫等肠道寄生虫感染是常见诱因,寄生虫分泌物可刺激骨髓过度产生嗜酸性粒细胞。患者可能出现腹痛腹泻伴外周血嗜酸性粒细胞比例超过20%,粪便检查可见虫卵。治疗需联合阿苯达唑片、吡喹酮片等驱虫药,同时需补充铁剂纠正寄生虫导致的贫血。

3、过敏反应

支气管哮喘、过敏性鼻炎等疾病可能引发反应性嗜酸性粒细胞增多。这类患者常有喘息、鼻塞等症状,血清IgE水平显著升高。除使用布地奈德吸入气雾剂控制原发病外,可短期服用孟鲁司特钠片调节免疫反应。建议避免接触花粉、尘螨等过敏原。

4、自身免疫性疾病

类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病可能并发继发性嗜酸性粒细胞增多。患者除关节肿痛等典型症状外,可能出现心包积液等器官损害表现。治疗需采用醋酸泼尼松龙注射液联合环磷酰胺注射液控制病情活动,定期监测心脏超声评估预后。

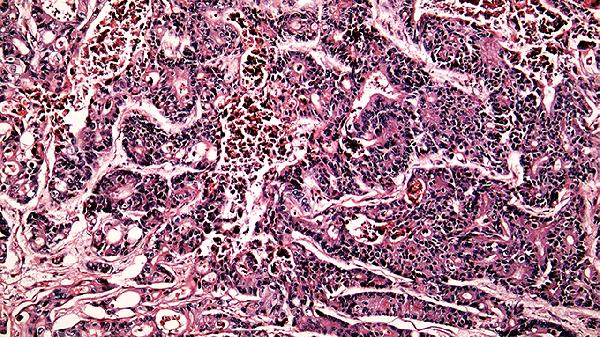

5、血液系统肿瘤

慢性嗜酸性粒细胞白血病、骨髓增生异常综合征等恶性疾病可导致嗜酸性粒细胞异常增殖。这类患者可能出现血小板减少、骨髓纤维化等严重并发症,FIP1L1-PDGFRA融合基因检测呈阳性。靶向药物伊马替尼片可作为一线治疗,耐药患者需考虑异基因造血干细胞移植。

特发性嗜酸性粒细胞增多症患者应保持低脂高蛋白饮食,适量食用西蓝花、深海鱼等抗炎食物。避免剧烈运动以防心脏受累,建议每周进行3-5次低强度有氧运动。定期复查血常规、骨髓穿刺及心脏功能评估,出现胸闷气促等不适立即就医。注意居住环境清洁,杜绝生食以预防寄生虫感染。