穴位贴敷的中医基础是什么

穴位贴敷的中医基础主要涉及经络学说、药物归经理论、腧穴特性、气血运行规律以及整体观念五个核心要素。

一、经络学说

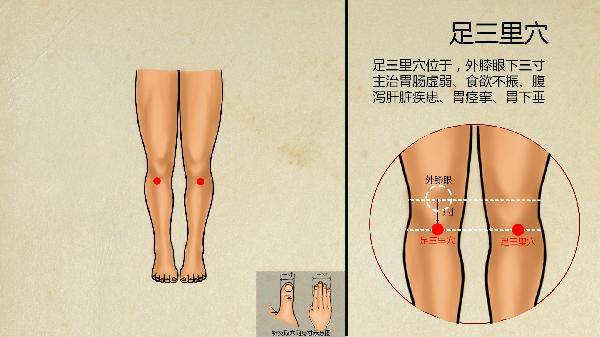

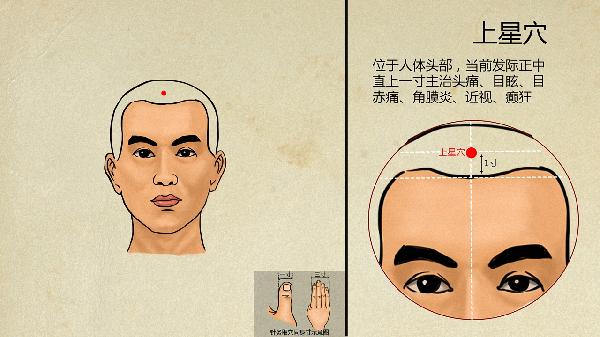

经络是人体气血运行的通道,内联脏腑外络肢节。穴位贴敷通过刺激特定经络上的腧穴,可调节对应脏腑功能。例如足三里属足阳明胃经,贴敷该穴能改善胃肠功能。现代研究显示,经络可能存在低电阻特性,为药物透皮吸收提供特殊路径。

二、药物归经理论

中药具有定向作用于特定经络的特性。贴敷时选择归经药物能增强疗效,如细辛归肺经,贴敷肺俞穴可加强宣肺效果。药物通过皮肤吸收后,可沿经络传导至靶器官,形成局部与整体的双重调节。

三、腧穴特性

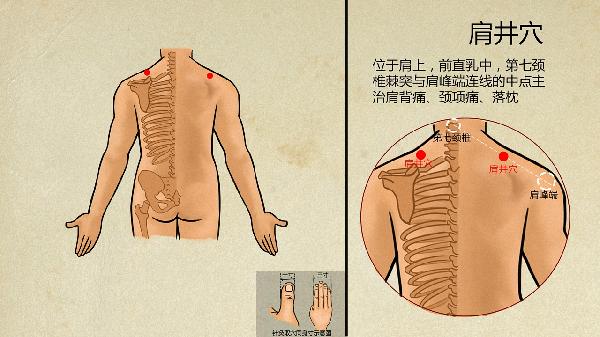

每个穴位具有相对特异性功能。大椎穴主退热,贴敷薄荷可增强解表作用;神阙穴皮肤薄吸收快,适合急救用药。穴位局部存在丰富神经末梢和肥大细胞,贴敷可能激活神经-免疫调节网络。

四、气血运行规律

根据子午流注理论,气血在经络中按时辰盛衰变化。选择气血旺盛时贴敷相关穴位,如寅时(3-5点)贴敷肺经穴位,可增强对呼吸系统疾病的疗效。现代生物钟研究为此提供部分佐证。

五、整体观念

中医强调人体内外环境的统一性。夏季三伏贴通过激发阳气防治冬病,体现天人相应思想。贴敷部位常采用前后配穴、上下配穴等方法,形成系统性调节,而非单纯局部给药。

实施穴位贴敷时需辨证选穴配药,体质偏热者慎用辛温药物,孕妇应避开腰骶部穴位。贴敷时间通常不超过6小时,出现皮肤瘙痒或灼痛须立即停用。建议在专业中医师指导下进行,配合饮食清淡、避免受凉,可提升疗效。传统疗法与现代透皮技术结合时,更需遵循中医理论指导,保持其整体调节优势。