胆囊内息肉样病变严重吗 胆囊内息肉样病变的几个危害须知

胆囊内息肉样病变多数情况下属于良性病变,但部分类型可能伴随癌变风险,主要危害包括诱发慢性胆囊炎、影响胆汁排泄、增加胆囊癌风险、引发胆绞痛、导致消化功能紊乱。

1、慢性胆囊炎:

息肉持续刺激胆囊壁可能引发炎症反应,表现为右上腹隐痛、进食油腻食物后腹胀。炎症反复发作会导致胆囊壁增厚,需通过超声监测息肉变化,必要时行胆囊切除术。

2、胆汁排泄障碍:

较大息肉可能阻塞胆囊颈部,影响胆汁正常排出,引发胆汁淤积性黄疸。患者可能出现皮肤巩膜黄染、尿液颜色加深,需结合肝功能检查评估梗阻程度。

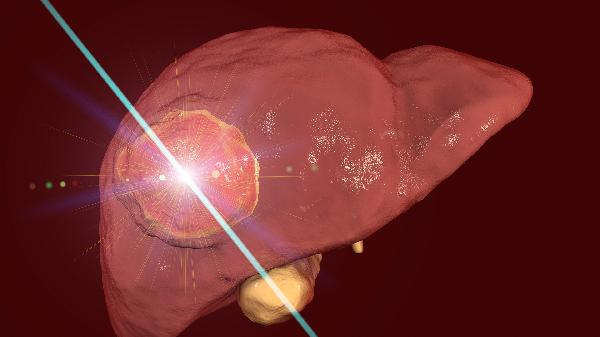

3、胆囊癌风险:

直径超过10毫米的单发息肉、宽基底息肉或快速增长的息肉存在恶变可能。病理类型中腺瘤性息肉癌变率可达30%,需通过增强CT或超声造影进一步鉴别。

4、胆绞痛发作:

息肉脱落可能形成继发性胆囊结石,卡顿在胆总管时引发剧烈绞痛,疼痛常向右肩背部放射。发作时需禁食并急诊解除梗阻,避免诱发急性胰腺炎。

5、消化功能异常:

长期胆囊功能失调会影响脂肪类食物消化,导致腹泻、嗳气等消化不良症状。建议低脂饮食并补充胰酶制剂,改善脂溶性维生素吸收障碍。

建议定期进行腹部超声随访,每6-12个月复查息肉大小及形态变化。日常避免高胆固醇饮食,减少动物内脏、蛋黄等摄入。适度有氧运动如快走、游泳可促进胆汁代谢,但需避免剧烈运动导致息肉脱落。出现持续性右上腹痛、体重骤降或皮肤黄染时应立即就诊,排除恶性病变可能。无症状的小息肉(<5毫米)通常无需特殊处理,但需保持随访观察。