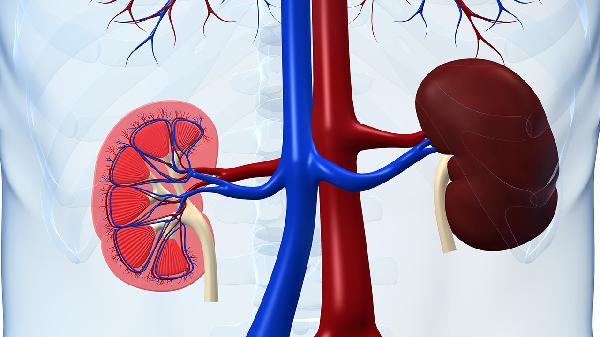

膜性肾病和iga肾病有什么区别

膜性肾病与IgA肾病是两种不同的原发性肾小球疾病,主要区别在于病理机制、临床表现及治疗策略。膜性肾病以肾小球基底膜上皮下免疫复合物沉积为特征,IgA肾病则以IgA为主的免疫球蛋白在系膜区沉积为核心。

1、病理机制:

膜性肾病由抗磷脂酶A2受体抗体介导,形成上皮下免疫复合物沉积,导致基底膜增厚。IgA肾病则因IgA1分子糖基化异常,形成多聚体沉积于肾小球系膜区,引发系膜细胞增生和基质扩张。

2、临床表现:

膜性肾病80%表现为肾病综合征(大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿),高血压相对少见。IgA肾病常以发作性肉眼血尿起病,多伴随上呼吸道感染,部分进展为慢性肾炎伴蛋白尿。

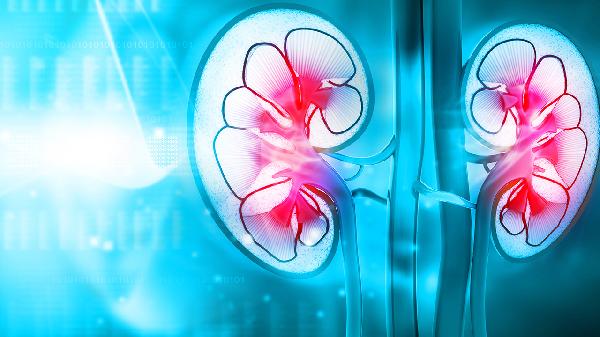

3、病理特征:

膜性肾病光镜下见基底膜钉突形成,电镜显示上皮下电子致密物沉积。IgA肾病光镜可见系膜区增生,免疫荧光显示IgA为主的颗粒状沉积,电镜见系膜区电子致密物。

4、疾病进展:

膜性肾病自发缓解率约30%,但20%可进展至终末期肾病。IgA肾病进展较缓慢,10年内约25%患者出现肾功能不全,高血压和持续蛋白尿是预后不良因素。

5、治疗策略:

膜性肾病高风险患者采用利妥昔单抗或环磷酰胺联合激素治疗。IgA肾病以RAS抑制剂为基础,进展型需加用糖皮质激素或靶向B细胞疗法。

两种疾病均需长期随访肾功能,建议低盐优质蛋白饮食,控制血压在130/80mmHg以下。膜性肾病患者需监测抗PLA2R抗体滴度,IgA肾病患者应避免过度劳累和感染。定期检测尿蛋白定量和肾功能,游泳、太极等低强度运动有助于改善血液循环,但需避免剧烈运动加重蛋白尿。合并水肿时每日记录体重变化,限制水分摄入不超过1500ml。