骨性地包天和牙性地包天有什么区别

骨性地包天与牙性地包天的核心区别在于病因与治疗方式不同,前者由颌骨发育异常引起需正颌手术,后者因牙齿排列问题可通过正畸矫正。主要差异体现在发病机制、临床表现、影像学特征、治疗手段及预后五个方面。

1、发病机制:

骨性地包天是下颌骨过度发育或上颌骨发育不足导致的骨骼结构异常,属于先天遗传或生长发育障碍;牙性地包天则因乳牙滞留、不良口腔习惯等导致牙齿错位排列,属于后天获得性咬合问题。前者骨性标志点异常(如ANB角<0°),后者颌骨关系基本正常。

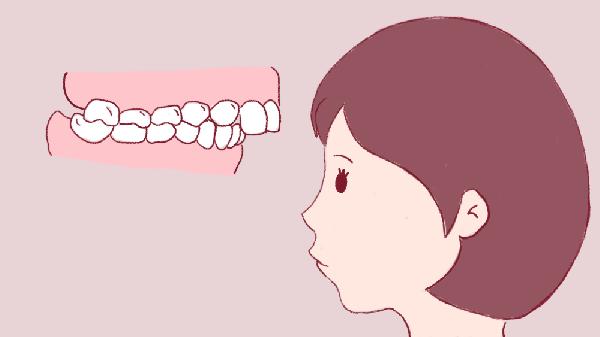

2、临床表现:

骨性地包天表现为明显的面中部凹陷、下颌前突的"月牙脸"特征,咬合时前牙反覆盖常超过3毫米;牙性地包天仅见个别前牙反咬合,面部轮廓无明显异常,严重程度与牙齿倾斜度直接相关。

3、影像学特征:

头颅侧位片显示骨性地包天患者下颌骨体长度增加、下颌角变钝,SNA角小于82°且SNB角大于80°;牙性地包天患者颌骨形态正常,仅见切牙轴倾度异常,牙槽骨局部可能有吸收或增生。

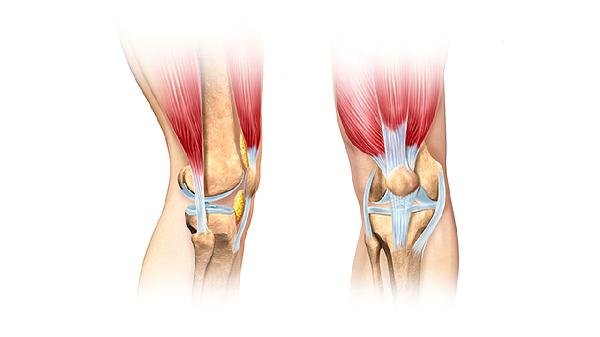

4、治疗手段:

骨性地包天需正颌-正畸联合治疗,先通过正畸排齐牙齿,再施行下颌支矢状劈开术等截骨手术;牙性地包天仅需固定矫治器(如直丝弓矫治器)配合Ⅲ类牵引,必要时拔除滞留乳牙或阻生牙。

5、预后差异:

骨性地包天术后需长期保持器维持,复发风险约15%-20%;牙性地包天矫正后稳定性较好,复发率低于5%。前者18岁后骨骼定型方可手术,后者乳牙期即可开始功能性矫治。

建议早期通过专业正畸评估鉴别类型,骨性地包天患者需关注生长发育期颌骨变化,避免过度前伸下颌;牙性地包天应及时纠正咬铅笔、吐舌等不良习惯。日常咀嚼时应双侧均衡用力,避免偏侧咀嚼加重畸形,定期口腔检查可监测咬合发育情况。青少年患者建议每日进行唇肌训练,增强口腔周围肌肉协调性。