肱骨髁上骨折以什么类型最常见?

肱骨髁上骨折最常见类型为伸直型骨折。肱骨髁上骨折主要分为伸直型、屈曲型、粉碎型三种,其中伸直型占比最高,可能与儿童肘关节解剖特点、跌倒时手掌撑地机制、韧带牵拉方向等因素有关。

1、伸直型骨折:

伸直型骨折约占肱骨髁上骨折的90%以上,多发生于5-7岁儿童。典型机制为跌倒时手掌撑地,暴力经前臂传导至肘部,导致肱骨远端向前移位。骨折线多由前下斜向后上,常伴有尺骨鹰嘴向后方突出。该类型易合并肱动脉及正中神经损伤,需特别注意患肢末梢血运及感觉运动功能。

2、屈曲型骨折:

屈曲型骨折相对罕见,约占5%-8%,多见于肘关节屈曲位直接撞击伤。骨折线方向与伸直型相反,由后下斜向前上,远端骨折块向后方移位。此类骨折稳定性较差,可能伴随尺神经损伤,表现为小指及环指感觉异常。

3、粉碎型骨折:

粉碎型骨折多发生于高能量创伤或骨质疏松老年人,骨折线呈不规则粉碎状,关节面受累风险高。此类骨折常需CT三维重建评估骨折块移位情况,治疗难度较大,易遗留肘关节僵硬等后遗症。

4、解剖因素:

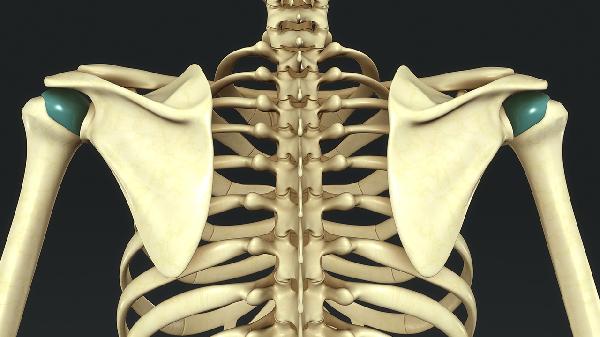

儿童肱骨髁上区域皮质薄、鹰嘴窝较深,且前侧冠状突窝与后侧鹰嘴窝之间仅隔一层菲薄骨板。这种特殊解剖结构使该部位在受到轴向应力时更易发生伸直型骨折,骨折线往往贯穿前后骨皮质。

5、损伤机制:

伸直型骨折高发与儿童日常活动特点密切相关。奔跑跌倒时本能性伸手撑地,肘关节处于伸直或过伸位,暴力经桡骨传导至肱骨髁上薄弱区。体重产生的旋转应力使骨折远端向桡背侧移位,形成特征性"枪刺样"畸形。

肱骨髁上骨折后应保持患肢制动,避免随意移动加重损伤。急性期可冰敷减轻肿胀,将前臂置于心脏水平以上。恢复期需在医生指导下进行渐进式关节活动度训练,早期以被动活动为主,后期逐渐增加主动屈伸练习。饮食注意补充富含钙质的乳制品、豆制品及深绿色蔬菜,促进骨折愈合。定期复查X线观察骨折对位情况,警惕肘内翻等畸形愈合。