胸椎间盘突出症是怎么回事 胸椎间盘突出症的具体原因浅析

胸椎间盘突出症可能由长期不良姿势、脊柱退行性变、外伤性损伤、遗传因素、职业性劳损等原因引起,可通过物理治疗、药物治疗、手术治疗、康复训练、生活方式调整等方式干预。

1、长期不良姿势:

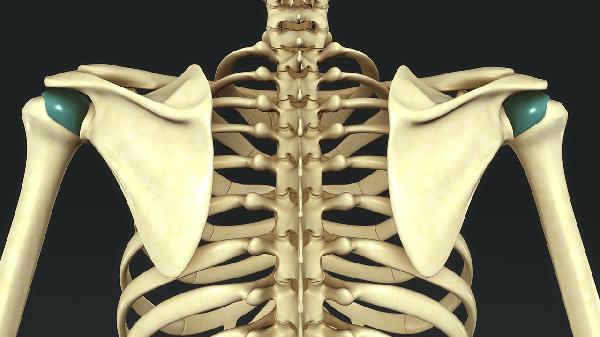

长期保持弯腰驼背或伏案姿势会导致胸椎间盘压力分布不均,纤维环逐渐受损。这类患者常伴随肩背酸胀感,建议使用符合人体工学的座椅,每小时进行5分钟伸展运动。

2、脊柱退行性变:

随着年龄增长出现的椎间盘水分流失和弹性下降,可能与基质金属蛋白酶活性升高有关。这类患者往往在晨起时症状加重,需避免提重物和突然扭转动作。

3、外伤性损伤:

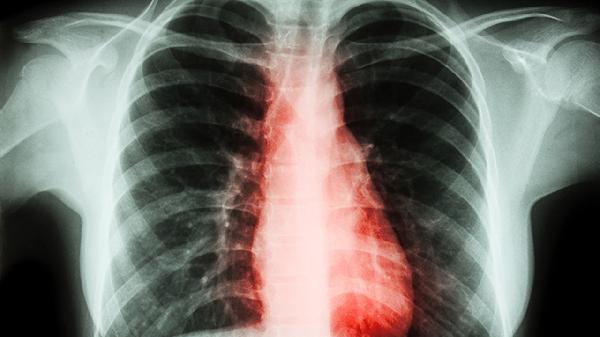

车祸或坠落等外力冲击可直接导致纤维环破裂,髓核组织向后突出压迫神经根。急性期可能出现肋间神经放射痛,需立即进行脊柱稳定性评估。

4、遗传因素:

COL2A1基因突变可影响Ⅱ型胶原合成,导致椎间盘结构先天性薄弱。这类患者通常在30岁前发病,需定期进行脊柱核磁共振检查。

5、职业性劳损:

重体力劳动者或振动机械操作者因持续轴向压力,易发生椎间盘微损伤积累。典型表现为劳作后夜间疼痛加剧,建议使用护具分散脊柱负荷。

胸椎间盘突出症患者日常应保持适度运动,推荐游泳和悬吊训练等低冲击运动,水温控制在28-32℃为宜。饮食注意补充富含硫酸软骨素的食物如海参、猪蹄筋,每日钙摄入量建议达到800毫克。睡眠时选择中等硬度床垫,侧卧时可在双腿间放置枕头维持脊柱中立位。症状急性期可尝试热敷缓解肌肉痉挛,但温度不宜超过45℃。定期进行脊柱核心肌群训练能有效预防复发,每个动作需保持5秒以上静态收缩。