胆囊壁息肉样变是什么意思

胆囊壁息肉样变指胆囊黏膜向腔内突出的局限性隆起性病变,主要包括胆固醇性息肉、炎性息肉、腺瘤性息肉、胆囊腺肌症、早期胆囊癌五种类型。

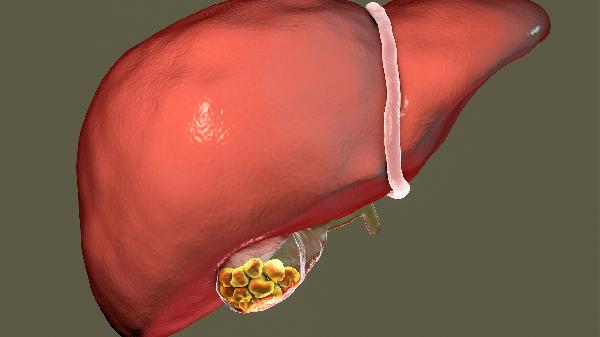

1、胆固醇性息肉:

最常见类型,与胆固醇代谢异常相关。胆汁中胆固醇过饱和时易沉积于胆囊黏膜,形成黄色桑椹样赘生物。通常为多发性,直径多小于10毫米,极少恶变。超声检查可见强回声结节伴彗星尾征。

2、炎性息肉:

继发于慢性胆囊炎,由反复炎症刺激导致黏膜增生形成。息肉基底较宽,常伴胆囊壁增厚。患者多有右上腹隐痛、餐后腹胀等慢性胆囊炎症状,需警惕合并胆囊结石可能。

3、腺瘤性息肉:

具有恶变潜能的真性肿瘤,多为单发广基病变。病理分为管状腺瘤、乳头状腺瘤等亚型。直径超过10毫米、增长迅速、血流信号丰富者需高度警惕癌变,建议手术切除。

4、胆囊腺肌症:

特殊类型的增生性病变,表现为胆囊壁局限性或弥漫性增厚。罗-阿氏窦形成是其典型特征,超声可见胆囊壁内小囊状结构。多数为良性病变,但弥漫型需与胆囊癌鉴别。

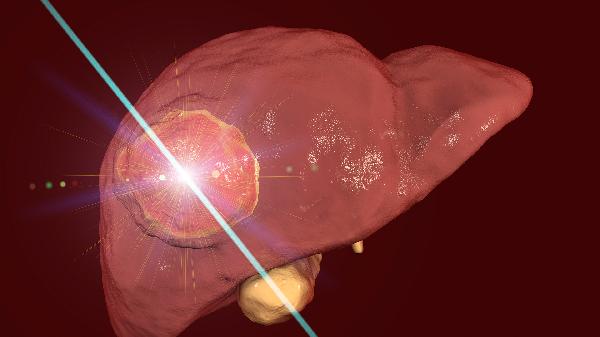

5、早期胆囊癌:

少数息肉样变可能为恶性肿瘤早期表现。危险因素包括年龄超过50岁、合并胆囊结石、息肉直径大于15毫米、基底宽大伴血流丰富。增强CT或超声造影有助于鉴别诊断。

发现胆囊息肉样变后应定期随访超声,建议每6-12个月复查。日常需保持低脂饮食,避免暴饮暴食,限制动物内脏、蛋黄等高胆固醇食物摄入。适当进行有氧运动如快走、游泳等有助于改善脂质代谢。若出现持续腹痛、黄疸、体重下降等预警症状,或息肉短期内明显增大,需及时就医评估手术指征。